Zusammenfassung des Buchkapitels:

Feynmans Vater Melville und die Liebe zur Naturwissenschaft

Richard Feynman wurde am 11. Mai 1918 in Far Rockaway bei New York geboren. Sein Vater Melville spielte eine prägende Rolle in Feynmans Jugend. Melville liebte die Naturwissenschaften, hatte aber selbst nie die finanziellen Möglichkeiten, ein entsprechendes Studium aufzunehmen. Diese Chance wollte er seinem Sohn um jeden Preis ermöglichen, und so tat er alles, um in ihm schon in frühen Jahren ein Interesse für die Geheimnisse der Natur zu wecken und ihn an kritisches wissenschaftliches Denken heranzuführen.

Melville brachte seinem Sohn außerdem bei, einen unabhängigen Geist zu bewahren und sich von Autoritäten und ihren Machtsymbolen nicht beeindrucken zu lassen. Diese liberale Einstellung prägte Feynmans gesamtes Leben.

Joan – Feynmans begabte Schwester

Auch Feynmans neun Jahre jüngere Schwester Joan entwickelte sich zu einem sehr aufgeweckten und intelligenten Kind mit ganz ähnlichen Interessen wie ihr älterer Bruder. Doch in der damaligen Zeit war es für Frauen schwierig, ihrem naturwissenschaftlichen Interesse nachzugehen. Frauen können so etwas nicht – das war die vorherrschende Meinung.

Es war also nicht leicht für Joan, in der Wissenschaft gegen alle Vorurteile und Widerstände Fuß zu fassen, und sie hatte viel schwerer zu kämpfen als ihr Bruder. Aber schließlich schaffte auch sie es, wobei ihr Bruder sie tatkräftig unterstützte.

Die Zeit an der Highschool

Mit 13 Jahren trat Feynman in die Far Rockaway High School ein, die er von 1931 bis 1935 besuchte. Es erging ihm wie vielen anderen begabten Kinder: Er war oft unterfordert und langweilte sich.

In seinem letzten Jahr an der Highschool hatte Feynman das Glück, einen jungen Lehrer in Physik zu bekommen, der neu an die Schule gekommen war: Abram Bader. Dieser nahm den gelangweilten Feynman nach einer Physikstunde beiseite, um ihn mit einem wirklich interessanten physikalischen Konzept bekannt zu machen: dem Prinzip der kleinsten Wirkung. Feynman erinnert sich später: "Dann erzählte er mir etwas, das ich absolut faszinierend fand und das mich seitdem fasziniert. Immer wenn das Thema auftaucht, arbeite ich daran."

Mit dem Prinzip der kleinsten Wirkung kann man auch ohne das Newtonsche Bewegungsgesetz beispielsweise die Flugbahn eines geworfenen Steins bestimmen: Von allen denkbaren (realen wie fiktiven) Flugbahnen wählt der Stein diejenige mit der kleinsten Wirkung.

Arline, die Liebe seines Lebens

In seiner Highschool-Zeit lernte Feynman Arline Greenbaum kennen. Sie wurde die große Liebe seines Lebens. Richard und Arline waren seelenverwandt. Sie liebten das Leben und begegneten der Welt mit einer unkonventionellen Mischung aus Abenteuerlust und Aufgeschlossenheit. Leider endete ihre Liebe viel zu früh auf tragische Weise – Arline starb am 16. Juni 1945 im Alter von nur 25 Jahren an Tuberkulose.

Wechsel zum MIT: Feynman lernt Quantenmechanik – und wir mit ihm

Im Sommer 1935 ging Feynmans Highschool-Zeit zu Ende. Feynman schrieb sich am MIT bei Boston für das Fach Mathematik ein, schwenkte dann auf Elektrotechnik um und landete schließlich bei seiner eigentlichen Leidenschaft: der Physik.

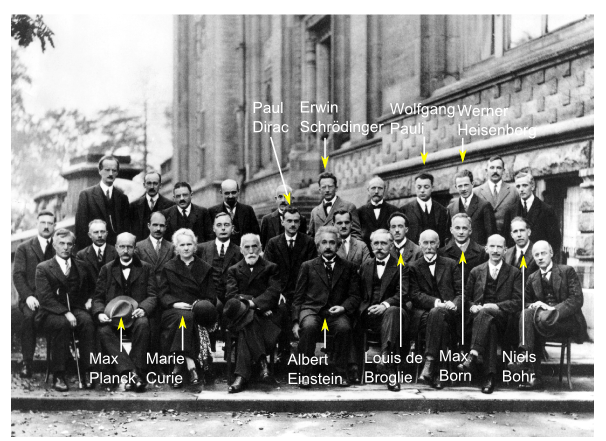

In den 17 Jahren seit seiner Geburt hatte sich die Physik stürmisch entwickelt. Man hatte im Rahmen der sogenannten Quantenmechanik endlich verstanden, auf welche Weise sich die Elektronen in den Hüllen der Atome bewegten. Die Quantenmechanik avancierte damit zur fundamentalen Theorie der subatomaren Welt, und Feynman und seine Mitstudenten hatten als neue Physiker-Generation erstmals die Gelegenheit, diese neue Theorie in ihrem Studium intensiv kennenzulernen. Wegweisend war dabei ein umfassendes Lehrbuch zur Quantenmechanik, das Paul Dirac im Jahr 1930 herausbrachte: The Principles of Quantum Mechanics (deutsche Ausgabe: Die Prinzipien der Quantenmechanik). Später würde Feynman über Dirac sagen: "He was my hero!"

Feynman hat seinen eigenen Kopf

Wie schon auf der Highschool lernte Feynman auch am MIT vieles eigenständig aus Büchern und durch die Zusammenarbeit mit anderen begabten Studenten. Dabei bewies er wie so oft seine geistige Eigenständigkeit, indem er es beispielsweise ablehnte, mechanische Übungsaufgaben mithilfe der sogenannten Lagrange-Methode (siehe unten) zu lösen. Er bestand darauf, das ursprüngliche Bewegungsgesetz von Newton anzuwenden, da dies mehr eigenständiges Denken und physikalische Intuition verlangte.

Vielleicht war es ihm damals noch nicht so bewusst, dass die Lagrange-Methode eng mit dem Prinzip der kleinsten Wirkung verbunden ist, das ihn schon an der Highschool so fasziniert hatte – ansonsten hätte er dieser eleganten Methode womöglich ein größeres Interesse entgegengebracht.

Relativitätstheorie und Quantenwellen

Feynman liebte es, selbst mit physikalischen Ideen herumzuspielen, wobei er in seinem begabten Mitstudenten Theodore (kurz: Ted) Welton einen ebenbürtigen Mitstreiter fand. Eines Tages überlegten sich Feynman und Welton, wie sich die quantenmechanische Schrödinger-Gleichung in Einklang mit Einsteins Spezieller Relativitätstheorie bringen ließe. Dabei stießen sie auf die naheliegende und damals schon wohlbekannte Klein-Gordon-Gleichung (siehe unten). Als sie damit die Energieniveaus des Wasserstoff-Atoms berechneten, war das Ergebnis jedoch ernüchternd und stimmte nicht mit den experimentellen Resultaten überein. Das hatten Feynman und Welton nicht erwartet!

Was sie nicht wussten: Es gibt jedoch noch eine andere relativistische Gleichung: die Dirac-Gleichung (siehe unten). Sie ist die richtige Gleichung für das Elektron im Wasserstoff-Atom, was mit dessen Spin zusammenhängt: Das Elektron besitzt Spin 1/2, d. h. es trägt einen bestimmten quantenmechanischen Eigendrehimpuls, so als rotiere es klassisch veranschaulicht um seine eigene Achse. Die Klein-Gordon-Gleichung beschreibt dagegen Teilchen ohne Spin. Seit dieser Erfahrung war Feynman gewarnt, wie schnell man sich täuschen konnte, und er misstraute jeder noch so schönen Theorie so lange, bis sie sich im Experiment bewährt hatte.

Kräfte in Molekülen

In seinem vierten und damit letztem Studienjahr am MIT schrieb Feynman seine Bachelor-Abschlussarbeit, die zu einem Beweis seines herausragenden Könnens wurde. Sie trägt den Titel Forces and Stresses in Molecules (Kräfte und Spannungen in Molekülen) und wurde etwas später in leicht abgeänderter Form auch in der renommierten Zeitschrift Physical Review veröffentlicht. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind auch heute noch relevant und unter dem Namen Hellmann-Feynman-Theorem bekannt.

Was hatten Feynman (und Hellmann) entdeckt? Sie hatten eine einfache Methode gefunden, die Kräfte zwischen den Atomen in einem chemischen Molekül zu berechnen. Kennt man diese Kräfte, so kann man die räumliche Anordnung der Atome im Molekül verstehen.

Mit seiner eindrucksvollen Abschlussarbeit beendete Feynman im Jahr 1939 sein Studium am MIT. Er wäre gerne auch für seine Doktorarbeit dort geblieben, doch John Slater, der damals den Fachbereich Physik am MIT leitete und Feynmans Arbeit mitbetreut hatte, erlaubte es ihm nicht: "You should find out how the rest of the world is!"

Feynman entschied sich für die angesehene Princeton University südwestlich von New York, in deren Umfeld man zu jener Zeit auch Albert Einstein finden konnte – Einstein war 1933 vor den Nazis dorthin geflohen.

a) Die Lagrange-Methode

b) Quantenmechanische Wellengleichungen

Im Jahr 1687 hatte Isaac Newton sein berühmtes Bewegungsgesetz

oder kurz \[ F = m \cdot a \] aufgestellt und damit die Grundlagen der Mechanik gelegt. Dem französischen Mathematiker Joseph-Louis Lagrange gelang es rund 100 Jahre später, Newtons Bewegungsgesetz so umzuformulieren, dass ein allgemeines Verfahren zur Aufstellung von Bewegungsgleichungen in beliebigen Koordinaten daraus wurde – die sogenannte Lagrange-Methode. Sie funktioniert so:

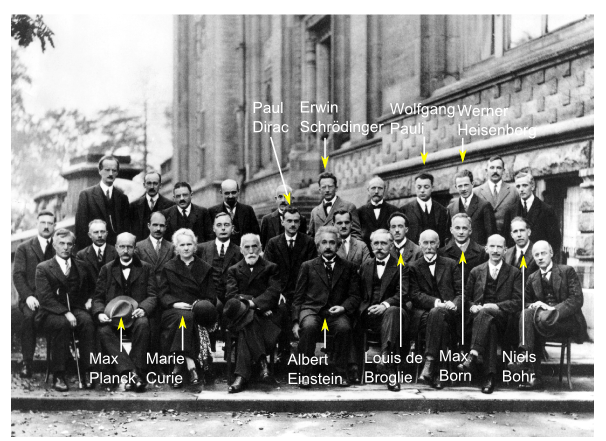

Führe zunächst zeitabhängige Koordinaten ein, die an die Bewegung angepasst sind. Bei der Bewegung eines Planeten um die Sonne wären das der Abstand \(r\) zur Sonne und der Winkel \(\varphi\), der die aktuelle Lage der Verbindungslinie zwischen Planet und Sonne kennzeichnet (siehe Abbildung unten).

Die Geschwindigkeiten, mit denen sich \(r\) und \(\varphi\) zeitlich ändern, nennen wir \(v_{r}\) und \(v_{\varphi}\), d.h. \[ v_{r} = \frac{dr}{dt} \] ist die radiale Geschwindigkeitskomponente, mit der sich der Abstand zur Sonne ändert, und \[ v_{\varphi} = \frac{d\varphi}{dt} \] ist die Winkelgeschwindigkeit der Bewegung um die Sonne herum (oft bezeichnet man die Winkelgeschwindigkeit auch mit dem Buchstaben \(\omega\)). Auch diese Geschwindigkeiten können beide zeitabhängig sein, sich also mit der Zeit verändern.

Drücke nun die kinetische Energie \(T\) und die potentielle Energie \(V\) des Planeten durch diese Koordinaten und Geschwindigkeiten aus (siehe Grafik) und bilde die Differenz \[ L = T - V \] Diese Differenz \(L\) nennt man auch Lagrangefunktion – sie wird uns bei der Wirkung wiederbegegnen.

Wie man zeigen kann, lauten die Bewegungsgleichungen (Lagrangegleichungen)

für die Planetenbewegung folgendermaßen:

\[

\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial v_r} = \frac{\partial L}{\partial r}

\]

\[

\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial v_\varphi} = \frac{\partial L}{\partial \varphi}

\]

Man leitet also für jede Koordinate die Lagrangefunktion L erst nach der Koordinaten-Geschwindigkeit

und dann nach der Zeit \(t\) ab und setzt anschließend das Ergebnis gleich der

Ableitung von \(L\) nach der zugehörigen Koordinate.

Dieses einfache Schema funktioniert bei jeder Koordinate gleich und liefert immer die richtigen Gleichungen – nicht nur bei der Planetenbewegung. Man muss nur passende Koordinaten wählen und die richtige Lagrange-Funktion in diesen Koordinaten aufstellen, und schon folgt der Rest vollautomatisch. Wenn Newton das schon gewusst hätte!

Führen wir die Rechnung für die Planeten mit der Lagrangefunktion \[ L = \frac{m}{2} \, \left( v_{r}^{2} + ( r v_{\varphi} )^{2} \right) + G \frac{m M}{r} \] zur Übung einmal konkret aus:

In der oberen Lagrangegleichung müssen wir \(L\) dabei zunächst nach \(v_{r}\) ableiten, was \( m v_{r} \) ergibt. Ableiten nach der Zeit ergibt dann \( m dv_{r}/dt \). Das wäre schon mal die linke Seite der oberen Gleichung.

Für die rechte Seite müssen wir \(L\) nach dem Abstand \(r\) ableiten, was \( m r v_{\varphi}^{2} - G m M / r^{2} \) ergibt. Die obere Lagrangegleichung lautet also: \[ m \frac{dv_{r}}{dt} = m r v_{\varphi}^{2} - G \frac{m M}{r^{2}} \] Die Gleichung beschreibt, wie sich die radiale Geschwindigkeitskomponente \( v_{r} \) je nach aktuellem Abstand \(r\) von der Sonne und je nach momentaner Winkelgeschwindigkeit \( v_{\varphi} \) zeitlich ändert.

Der erste Term rechts \( m r v_{\varphi}^{2} \) entspricht dabei der Zentrifugalkraft, die den Planeten nach außen treibt, während der zweite Term \( - G m M / r^{2} \) die Anziehungskraft der Sonne repräsentiert.

Nun zur unteren Lagrangegleichung: Wir leiten für die linke Seite \(L\) nach der Winkelgeschwindigkeit \( v_{\varphi} \) ab und erhalten \( m r^{2} v_{\varphi} \). Ableitung nach der Zeit ergibt dann \( d/dt \, (m r^{2} v_{\varphi}) \), was wir erst einmal so stehen lassen.

Für die rechte Seite müssen wir \(L\) nach dem Winkel \( \varphi \) ableiten. Da \(L\) diesen Winkel gar nicht enthält, ist die Ableitung nach dem Winkel und damit die rechte Seite gleich Null und wir erhalten \[ \frac{d}{dt} (m r^{2} v_{\varphi}) = 0 \] Die Größe \( m r^{2} v_{\varphi} \) ist also zeitlich konstant – sie entspricht gerade dem Bahndrehimpuls des Planeten auf seiner Rundreise um die Sonne.

Daraus kann man direkt Keplers zweites Gesetz (den Flächensatz) ableiten, nach dem die Verbindungslinie zwischen dem Planeten und der Sonne in gleichen Zeiten gleich große Flächen überstreicht. Johannes Kepler fand dieses Gesetz bereits im Jahr 1609, also vor über 400 Jahren; dass es mit der Drehimpulserhaltung zusammenhängt, wusste er allerdings noch nicht.

Auch wir haben dieses Gesetz mithilfe der Lagrange-Methode gewissermaßen vollautomatisch erhalten, ohne zuvor irgendetwas über Drehimpulse gesagt zu haben − man beginnt zu ahnen, warum Feynman in seinem Studium diese sehr schematische Vorgehensweise nicht so recht mochte. Feynman wollte immer verstehen, was die Formeln bedeuten, und nicht einfach eine Rechenmethode gedankenlos abspulen.

Um quantenmechanische Wellengleichungen zu erraten, gibt es ein einfaches Kochrezept: Man beginnt mit der Beziehung zwischen der Energie \(E\) und dem Impuls \(p\) eines Teilchens. Dann ersetzt man die Energie \(E\) durch die zeitliche Ableitung \(d/dt\) der Quantenwelle \( \psi \) und analog den Impuls \(p\) durch die räumliche Ableitung \(d/dx\), wobei wir uns hier auf eine Raumdimension beschränken wollen. Beides versieht man noch mit dem Vorfaktor \( i \hbar \) und einem passenden Vorzeichen, wobei \(i\) die imaginäre Einheit komplexer Zahlen mit \(i^2 = -1 \) ist und \( \hbar = h/(2 \pi) \) das durch \( 2 \pi \) geteilte Plancksche Wirkungsquantum \(h\). Das Rezept lautet also:

Man kann sich diese Ersetzungsvorschrift plausibel machen, indem man die Ableitungen auf eine ebene Welle anwendet und die quantenmechanischen Zusammenhänge zwischen Teilchen und Welle \[ E = h f \] \[ p = \frac{h}{\lambda} \] mit der Frequenz \(f\) und der Wellenlänge \( \lambda \) benutzt.

Bei einem Teilchen mit Masse \(m\), das deutlich langsamer als die Lichtgeschwindigkeit \(c\) ist, gilt die nichtrelativistische Beziehung \[ E = \frac{p^{2}}{2m} + V \] Der Term mit dem Impulsquadrat ist dabei die kinetische Energie, während \(V\) die potentielle Energie ist. Das Ergebnis der Ersetzung ist dann die Schrödingergleichung \[ i \hbar \frac{d}{dt} \psi = \left( - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V \right) \, \psi \] Bei beliebigen Geschwindigkeiten, die auch in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit \(c\) kommen können, gilt dagegen die relativistische Gleichung \[ E^{2} = (p c)^{2} + (m c^{2})^{2} \] wobei wir die potentielle Energie \(V\) hier zur Vereinfachung weggelassen haben, also ein freies Teilchen ohne Krafteinfluss betrachten. Die Ersetzungsregel ergibt dann die Klein-Gordon-Gleichung \[ - \hbar^2 \frac{d^2}{dt^2} \psi = \left( - (\hbar c)^2 \frac{d^2}{dx^2} + (m c^2)^2 \right) \psi \] So ungefähr dürften auch Feynman und Welton auf die Klein-Gordon-Gleichung gekommen sein. Kaum vorstellbar, dass daran etwas falsch sein soll, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, die zur relativistischen Dirac-Gleichung führt.

Die Dirac-Gleichung führt zur selben Energie-Impuls-Beziehung wie die Klein-Gordon-Gleichung, aber man kommt mit den ersten Ableitungen nach der Zeit und dem Raum aus. Um das zu erreichen, muss man einen mathematischen Trick anwenden: Man schreibt die Energie-Impuls-Beziehung zunächst als \[ E = \alpha (p c) + \beta (m c^{2}) \] sodass \(E\) und \(p\) nicht quadriert werden. In dieser Formel kann man nun die Ersetzungsregel anwenden und erhält die Dirac-Gleichung für eine Raumdimension: \[ i \hbar \frac{d}{dt} \psi = \left( - i \hbar c \, \alpha \, \frac{d}{dx} + \beta \, m c^2 \right) \psi \] Damit die korrekte relativistische Energie-Impuls-Beziehung analog zur Klein-Gordon-Gleichung gilt, müssen beim Quadrieren von \( E = \alpha (p c) + \beta (m c^{2}) \) für die noch unbekannten Größen \( \alpha \) und \( \beta \) folgende Regeln erfüllt sein: \[ \alpha^{2} = \beta^{2} = 1 \] \[ \alpha \cdot \beta + \beta \cdot \alpha = 0 \] Mit Zahlen geht das nicht, aber mit sogenannten Matrizen. \( \alpha \) und \( \beta \) sind also Matrizen!

In drei Raumdimensionen kommen noch zwei weitere \( \alpha \)-Matrizen für die anderen Impulskomponenten hinzu, was insgesamt dazu führt, dass man vier Matrizen mit je vier Zeilen und vier Spalten benötigt, um alle Bedingungen zu erfüllen. Die Quantenwelle \( \psi \) muss dann vier Komponenten umfassen: zwei für den Spin mal zwei für positive und negative Energie, wobei die negativen Energien etwas mit Antiteilchen zu tun haben, wie wir noch sehen werden.

© Jörg Resag, www.joerg-resag.de

last modified on 12 February 2025