Zusammenfassung des Buchkapitels:

Depressiv und ausgebrannt

Schon in Los Alamos hatte Feynman die ersten Angebote für die Zeit nach dem Krieg erhalten. Auch Hans Bethe hatte Ende 1943 ein Angebot der Cornell-Universität in der Kleinstadt Ithaca eingefädelt, die etwa 350 km nordwestlich von New York City mitten im Bundesstaat New York liegt. Feynman bewunderte Bethe und freute sich darauf, auch nach dem Krieg mit ihm zusammenarbeiten zu können – also nahm es das Angebot gerne an.

Als Feynman im Oktober 1945 nach Ithaca fuhr und dort seine Forschungsarbeiten wiederaufnehmen wollte, musste er mit Befremden feststellen, dass er nichts mehr zustande brachte. Der tragische Tod seiner jungen Frau und das Grauen, das von der Atombombe ausging, zeigten ihre Wirkung: Feynman war zutiefst deprimiert, ohne es selbst recht zu merken. Vor dem Krieg hatte er viele Ideen gehabt, doch nun war er müde und konnte kein rechtes Interesse mehr dafür aufbringen. Er hatte das Gefühl, er würde in der Forschung niemals mehr etwas leisten können. War er tatsächlich schon am Ende seiner Forscherkarriere angekommen? War er mit 27 Jahren bereits ausgebrannt?

Nach außen hin gelang es Feynman, seine Depression recht gut zu verstecken. Doch einem Kollegen war Feynmans Zustand aufgefallen: Bob Wilson, der Feynman damals zum Manhattan-Projekt überredet hatte und der mittlerweile das kernphysikalische Labor an der Cornell-Universität leitete, rief ihn im Frühjahr 1947 zu sich und beruhigte ihn. Man sei sehr zufrieden damit, wie er seine Vorlesungen hielt: "You're doing a good job, and we're very satisfied!" Ob weitergehende Erwartungen erfüllt werden, sei Glückssache, und es sei alleine das Risiko der Universität, nicht seins. Er solle sich nicht so viele Gedanken darüber machen.

Physik macht wieder Spaß

Feynman erinnerte sich daran, wie viel Spaß ihm früher die Physik gemacht hatte. Er hatte einfach mit ihr gespielt und sich dabei wenig Gedanken darüber gemacht, ob das für den physikalischen Fortschritt wichtig war. Diesen Spaß wollte er wiederhaben! Wenn er sowieso ausgebrannt war und nichts Wichtiges mehr in der Forschung erreichen würde, dann konnte er genauso gut wie früher mit der Physik spielen. Er hatte eine sichere Stelle an der Universität und durfte Studenten unterrichten, was er sehr genoss – was sollte also schon passieren?

Das war genau die richtige Einstellung, die er brauchte, um seine schöpferische Kraft zurückzugewinnen. Und ehe er es merkte, spielte er mit den alten Problemen um Umfeld der Quantenelektrodynamik herum, die ihn vor seiner Zeit in Los Alamos bereits beschäftigt hatten. Es war wie eine frisch entkorkte Sektflasche − alles floss mühelos heraus, erinnert er sich später. Der junge, vor Ideen sprühende Feynman war wieder da!

Doch Feynman stieß auch auf Probleme. Etwas Ordnung kam in seine Gedanken, als er die Resultate seiner Doktorarbeit − also seine Pfadintegralmethode − für eine Veröffentlichung zusammenschrieb. Durch die intensive Beschäftigung mit dem Thema gewöhnte er es sich immer mehr an, in "Pfadintegral-Bildern" zu denken: Ein Teilchen nahm jeden möglichen Weg in Raum und Zeit, und zu jedem Weg gehörte eine Wellenamplitude, die zur Gesamtamplitude beitrug. Wege und Amplituden, das sollten seine universellen Werkzeuge werden.

Es ist nicht so einfach, die Relativitätstheorie in das Gebäude der Quantentheorien einzubauen. Das ist für eine funktionierende Quantenelektrodynamik aber unbedingt erforderlich. Masse kann beispielsweise in andere Energieformen umgewandelt werden. Auch der umgekehrte Prozess ist möglich: Teilchen können aus Energie entstehen. Es macht daher bei Feynmans Pfadintegral-Methode keinen Sinn, sich auf die möglichen Wege eines einzelnen Teilchens zu beschränken. Man muss auch Prozesse hinzunehmen, bei denen neue Teilchenbahnen entstehen und andere verschwinden.

Das Problem der negativen Energien

Es gab noch ein weiteres Problem: Die relativistischen Quantengleichungen sagen negative Energien voraus, also Energien, die kleiner als null sind. Diese negativen Energien lassen sich nicht ignorieren − nur was bedeuten sie? Könnten dann nicht aus dem Nichts heraus unbegrenzt Teilchenpaare entstehen, wobei das eine Teilchen eine positive und das andere Teilchen eine negative Energie mit gleichem Betrag hätte. In Summe wäre die Gesamtenergie des Teilchenpaars null, sodass zu seiner Erzeugung keine Energie notwendig wäre. Der leere Raum, den man auch als Vakuum bezeichnet, könnte sich ganz von alleine mit beliebig vielen solcher Teilchenpaare füllen. Das entspricht ganz offensichtlich nicht unserer realen Welt. Lässt sich die Situation irgendwie retten?

Der Dirac-See

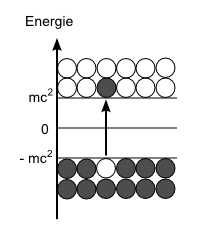

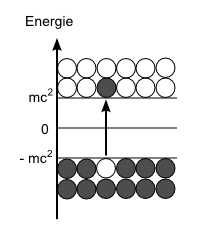

Nachdem Paul Dirac im Jahr 1928 seine Dirac-Gleichung aufgestellt hatte und sich mit dem gerade beschriebenen Problem konfrontiert sah, kam er knapp zwei Jahre später auf eine geniale Idee: Was wäre, wenn man den leeren Raum nicht als den Zustand definieren würde, der keine Teilchen enthält, sondern als den Zustand, der die niedrigste Gesamtenergie aufweist? Um diesen Zustand zu erreichen, müsste man alle Quantenzustände negativer Energie mit Teilchen voll besetzen, sodass es keinen unbesetzten Zustand negativer Energie mehr gibt. Das Vakuum wäre mit einem See aus Teilchen negativer Energie gefüllt − dem sogenannten Dirac-See.

So ganz zufriedenstellend war die Idee des Dirac-Sees allerdings nicht, aber im Jahr 1930 war sie das Beste, was man hatte, um mit den negativen Energien fertig zu werden

Antiteilchen und virtuelle Teilchen

Außerdem eröffnete der Dirac-See eine faszinierende Möglichkeit: Angenommen, man würde einem der Teilchen im See − sagen wir einem Elektron − so viel Energie zuführen, dass es aus seinem Zustand negativer Energie in einen Zustand mit positiver Energie angehoben würde. Das Ergebnis wäre ein gewöhnliches Elektron mit positiver Energie sowie ein fehlendes Elektron mit negativer Energie − also gewissermaßen ein Loch im Dirac-See. Der Dirac-See hätte dann eine negative Ladung und eine negative Teilchenenergie weniger als zuvor, d. h. das Loch erschiene relativ zum unversehrten Dirac-See wie ein Teilchen mit positiver Ladung und positiver Energie. Man bezeichnet es als das Antiteilchen des Elektrons, oder wegen seiner positiven Ladung auch einfach kurz als Positron. Nur wenig später (im Jahr 1932) wurde das Positron von Carl David Anderson in der kosmischen Höhenstrahlung tatsächlich entdeckt!

Es gibt noch eine weitere Komplikation, wenn man Quantentheorie und Spezielle Relativitätstheorie

zusammenführt. Sie hat damit zu tun, dass die Energie

eines Quantenzustands umso ungenauer festgelegt ist, je kürzer seine Lebensdauer ist.

Für sehr kurze Zeiten kann diese Energieunschärfe so groß werden,

dass die Materialisation neuer Teilchen möglich wird.

Diese sogenannten virtuellen Teilchen borgen sich gewissermaßen

mithilfe der Energieunschärfe für sehr kurze Zeit die notwendige Energie,

die für ihre Existenz notwendig ist, müssen diese Energie aber unmittelbar

darauf wieder zurückgeben und ihr ultrakurzes Leben beenden.

Damit wird die ganze Angelegenheit sehr kompliziert: Es gibt einen gefüllten See aus negativen Energiezuständen, Energie kann sich in Teilchen umwandeln und umgekehrt, und für kurze Zeiten sorgt die Energie-Zeit-Unschärfe dafür, dass unzählige virtuelle Teilchen-Loch-Paare berücksichtigt werden müssen.

Überall Unendlichkeiten

Zu allem Übel tauchten bei der Formulierung der Quantenelektrodynamik an jeder Ecke Unendlichkeiten auf, beispielsweise bei der Selbstenergie des Elektrons. Kurzum: Die gesamte Theorie schien irgendwie nicht zusammenzupassen, und nicht wenige Physiker waren mittlerweile ziemlich frustriert. Ließ sich das ganze Gebäude noch irgendwie retten, oder brauchte man eine ganz neue Theorie?

Richard Feynman und einigen anderen sollte es gelingen, die Theorie auf stabile Beine zu stellen. Man musste sie nur aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachten. Das komplette Bild von entstehenden und wieder vergehenden Teilchen in Raum und Zeit führte Feynman schließlich ans Ziel.

© Jörg Resag, www.joerg-resag.de

last modified on 13 February 2025